小学6年でフルートを初めて30年、世間様の荒波にもまれながらも、笛吹人生(猫生?)を歩んできました。

高校時代の3年間は。吹奏楽部に在籍したほか、様々な音楽活動を行いましたが、進学校特有の様々な迫害(?)にも耐えながらも極めて充実した音楽漬けの日々をおくりました。

その一端を当時の記録を交えてご紹介しましょう。

お暇な方はおつきあいください。

公開演奏記録(中1〜社会人)

授業中には『ぺっぺ吹き』と呼ばれ、『ぺっぺばっかり吹いとらんと勉強せんかい』といつもののしられておりました。

しかし、その迫害にも負けず、授業中にかなりの時間を費やして作曲したのが『フルート協奏曲』です。

作曲は5月から7月にかけて行いましたが、一度数学の授業中に机を傾けてしまい、書きかけの楽譜が床にちらばり危ういところでばれそうになったことがあります。(楽譜にはいまでも床の汚れがしみとなってのこっています)

右の写真は夏休みのフルートコンサートで自作を初演しているところです。

この件は9月27日に北日本新聞の夕刊に載ることになり、S先生の説教に油を注ぐことになります。

さて、2年次のエポックメーキングはなんといっても合唱コンクールでしょう。

25年以上を経た今になって思いますが、はっきり言って『無謀』でしたね。組長の永井が『自由曲は自作でいこう』と言い出したときは。若気の至りか、やる気満々の笛吹ねこでしたが、永井から曲をつけるための詩を渡されたのが夏期補習の頃。 しかし、作曲は遅々として進まず、夏休みの最後の登校日にようやく原型ができました。 しかし、、どうしてもフレーズがつながらないところがあり、『永井にここに一行なんとか入らんか?』 と詩を追加させる暴挙(?)もやりました。 こうして、混声四部合唱『星 その愛と自由』(作詞:永井高志、作曲:稲場 徹) が完成されました。

さて、10月の本番、豪華(?)メンバーは

指揮 永井 ピアノ 浜崎

ヴァイオリン 小倉 フルート 稲場

残念ながら当時の録音が残っていません。当時の雰囲気に近づけるべく、コンピューターミュージックで再現を試みました。

原譜です

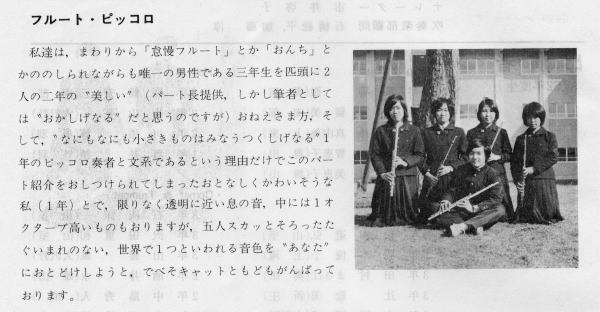

ご覧のようにフルートパートはほとんどが女性で、笛吹ねこ(中央)は後輩を侍らせ、ほとんどハーレム状態で毎日を過ごしているかのように見えます。

しかし、当時の後輩曰く『練習は厳しくて、毎日が怖かった 特に、空き教室での個別レッスンは』と申しております。(特に左側の二年生2人)

ちなみに筆者は後列右から二人目の当時1年生です。

(マークをクリックすれば聞くことができます。 ブロードバンド接続でない場合、音が聞こえるまでに若干時間がかかります)

いつもはお堅いイメージの富山高校。 今回ばかりは一寸違う一面を見せようとライトブルーのシャツとブルーのネクタイという、これまでの常識を打ち破る出で立ちで登場したのでした。

『サンシャイン』のフルートソロは満場の喝采を浴び、聞きに来ていただいた同級生の女生徒の一人に『教室での○○くんと同一人物とは思えない』とのたまわせたのでした。

写真は8月23日、夏期補講初日のテストを途中で抜け出し、教育文化会館での演奏会に出演した一コマです。